100玉そろばんとは、通常の横長のそろばんとは違い、玉が10個×10段分の合計100個あるそろばんのことです。この記事では、100玉そろばんを使った足し算・引き算の解説と、100玉そろばんを使ったおすすめの動画を紹介します。

100玉そろばんとは?

100玉そろばんとは、1段10個の玉が10段で、合計100個の玉で構成されるそろばん(計算機)のことです。

玉を動かすことで計算するため、目で見ながら数の概念を学ぶことができます。お子さんが親と一緒にコミュニケーションを取りながら学べて遊べる、知的玩具の一つでもあります。

100玉そろばんの基本的な動かし方

100玉そろばんは、自分から見て玉をすべて右に寄せて準備します。これがリセット、つまり「0」の状態です。

そして数を数えるときは、玉を右から左へと1個ずつ動かします。左に玉を動かすときは、人差し指を使いましょう。

- 玉はすべて右に寄せておく

- 数を数えるときに、人差し指で右から左へと動かす

- 足すときは、左に動かして玉を増やす

- 引くときは(左にある玉を)右に動かして玉を減らす

この4点が基本です。大きな100玉そろばんで、分かりやすく解説している動画を見つけたのでご紹介します。

この動画に合わせて100玉そろばんを動かしてみましょう。基本的な動きをマスターできますよ。

リセットするときは100玉そろばんを右に傾ける

玉を動かして「0」の状態に戻すときは、端を持ち、100玉そろばんごと右に傾けてください。そうすれば玉がすべて右に移動して、リセットされます。

100玉そろばんの足し算のやり方

100玉そろばんを使って、まず足し算を計算してみましょう。動画を見ながら実際に手を動かすと、より分かりやすいですよ。

1:48~あたりから、

- 繰り上がりなしの足し算

- 繰り上がりありの足し算

- 繰り下がりなしの引き算

- 繰り下がりありの引き算

このような順で実際に玉を動かして、解説してくれています。

足し算(繰り上がりなし)の方法

100玉そろばんで足し算を行うには、式の通りに玉を右から左へと動かすだけです。例えば、3+4の式を計算するとします。

- 1段目の玉を、3つ左へと動かす

- 式は+4なので、2段目の玉を4つ左に動かす

- 左に動かした玉の合計を数える(7が答え)

このように計算します。

数えるときは、みかんが1つ…など、果物に例えて計算すると、子どももイメージしやすいです。

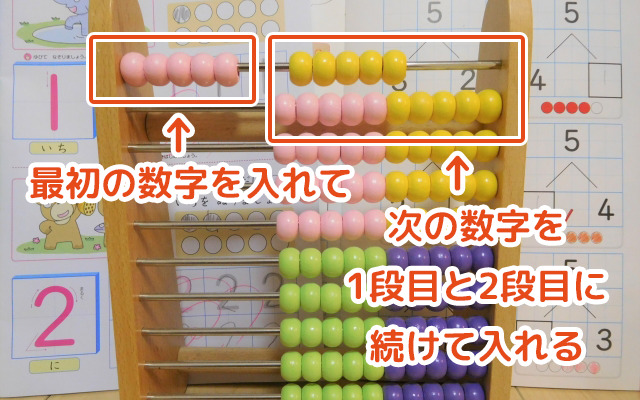

足し算(繰り上がりあり)の方法

繰り上がりがある足し算(例:7+6など)は、どのように動かすのでしょうか。

- 1段目の玉を7つ左に動かす

- 6を足すので、1段目の残りの3つも左に動かして10を作る

- 2段目は残り3つの玉を左に動かす

より詳しく解説します。

- 1段目の玉を7つ左へと動かす

- 式は+6なので、右にある残り3つの玉も左に動かす(一番上の段で10が完成)

- 2段目の玉は残り3つを左に動かす

- 左に動かした玉の合計を数える(一番上が10個・2段目が3つの13が答え)

繰り上がりがある場合は、一番上の段の玉を式の通りに入れてから、10を作るために左にある残りの玉を動かすのがポイントです。

そこで何個増やしたかを覚えておき、式に当てはめて2段目は残りの玉を左に動かします。10を作るために数字を分けるイメージです。

まず一番上の段で10を作って、2段目は残りの玉を動かして計算するのが100玉そろばんです。最後に、左に残った玉の数が「答え」です。

最初に7つ入れ、あと何個増やせば10を作れるかを一緒に考えましょう

100玉そろばんの引き算のやり方

続いて、引き算を計算してみましょう。「繰り下がりなし」「繰り下があり」の順に、分かりやすく説明しますね。

引き算(繰り下がりなし)の方法

100玉そろばんを使い、9-6の式を計算してみます。

- 一番上の段の玉を、9つ左へと動かす

- 式はー6なので、左にある9つの玉から6つ右に動かす(戻す)

- 左に残った玉の数を数える(3が答え)

とても簡単ですね。

引き算(繰り下がりあり)の方法

繰り下がりがある引き算は、どのように計算するのでしょうか。少し難しいように感じるかもしれませんが、ゆっくり確認しながら動かせば問題ありません。

繰り下がりがある引き算を計算する方法には、

- 引いてから足す”減加法”

- 引いて引く”減減法”

これら2つの方法があります。

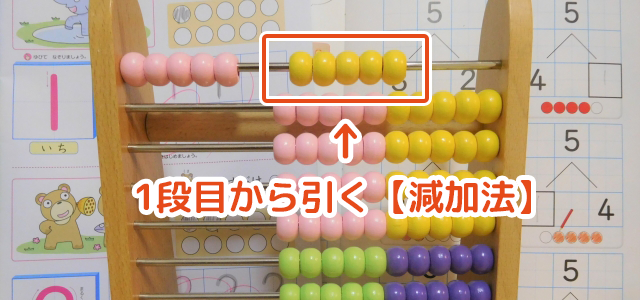

減加法での引き算

17-9を例に、まずは引いてから足す<減加法>で計算してみましょう。

- 17を10と7に分けて考える

- 一番上の段の10個の玉を、左に動かす(10が完成)

- 7を完成するため2段目の玉を7つ左に動かす(7が完成・上段と合わせて17ができた)

- 式は-9なので、一番上の段:左にある10個の玉から9つ右に動かす(戻す)

- 一番上の段の残りの玉は1つ・2段目の玉は7つ→合計を数える(8が答え)

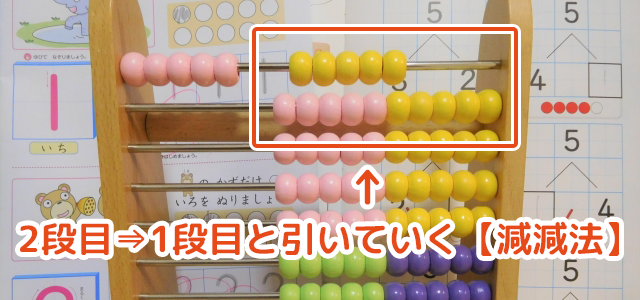

減減法での引き算

続いて、引いて引く<減減法>での計算です。

- 一番上の玉を10つ・2段目の玉を7つ左に動かし、17を作る

- 17は一の位が7なので、式の-9を7と2に分ける

- 2段目の玉7つをすべて右に動かす(戻す)※分けた7と2のうち、7を引く

- 分けた残りは2なので、一番上の段:左にある10つの玉から2を右に動かす(戻す)

- 一番上の段の玉の残り数を数える(8が答え)

繰り下がりがある引き算は、減加法・減減法どちらで計算しても構いません。

繰り上がりの足し算・繰り下がりの引き算が苦手な時の対処法

繰り上がり・繰り下がりが無い足し算と引き算だとスムーズに計算できるものの、繰り上がり・繰り下がりだと一気に躓いてしまう・・そんなお子さんには、10になる組み合わせを頭にインプットさせるのが効果的です。

1と9で10、2と8で10・・など10になる組み合わせは10通りありますね。これを100玉そろばんを使って視覚的にマスターするのです。

10になる組み合わせのことを10の合成といいますが、こちらの動画はとても分かりやすく解説してくれています。動画を見ながら同じように玉を動かし、10を作るイメージを頭にインプットしましょう。

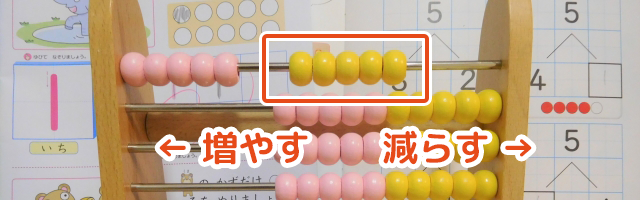

まとめ

100玉そろばんを使った、足し算と引き算の方法を解説しました。

- 玉を増やしたい時は左に動かす

- 玉を減らしたい時は右に動かす(戻す)

この2点を覚えていれば、基本的に100玉そろばんは使いこなせます。

繰り上がり・繰り下がりが苦手な場合は、10の組み合わせ(10の合成)の動画を見て、頭に入れましょう。

100玉そろばんを使わなくてもスラスラと言えるようになれば、繰り上がり・繰り下がりの計算も怖くありませんよ。

YouTubeには100玉そろばんの計算動画がいろいろとアップロードされているので、自分に合うものを探してみるのも良いでしょう。

動画を見ながら動かすとより分かりやすいですし、動画も上手に活用しながら100玉そろばんをマスターしていただければと思います。

コメント