そろばんにどのような歴史があるのか、お子さんでも分かりやすいように簡単に解説します。

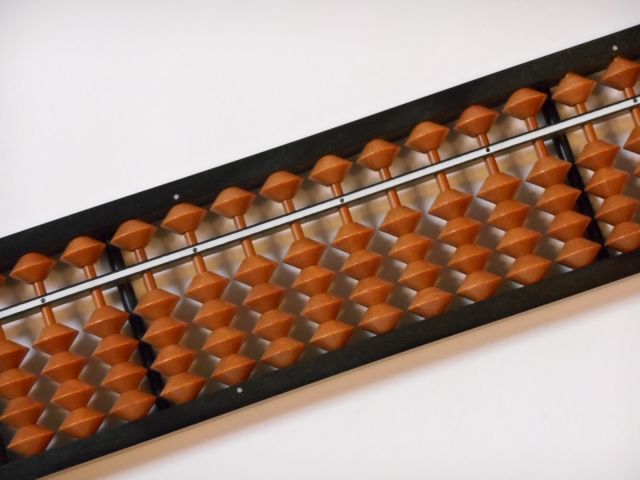

そろばんの歴史

まず今のそろばんが、いつどこの国から始まったのか?そろばんそのものの歴史について学びましょう。

そろばんは砂から始まった?!

そろばんは最初に発明されたときは、今のような固い珠では無かったのです。

砂の上に線を引いてその上に小さな石を置いて計算する、『砂そろばん』で計算していたんですよ。

紀元前3000~4000年頃と言われていますが、メソポタミアと呼ばれる地方で数を数えるために始まりました。

当時の人たちはどうやって数字を数えるのか?色々と方法を探して悩み、

<砂そろばん>という方法を生み出したのでしょうね。

ギリシャとローマで線のそろばんが使われた

砂そろばんが生み出されてから2500年ほど経った紀元前500年頃には、『線そろばん』が発明。ギリシャとローマで、この線そろばんが使われるようになりました。

ローマで溝そろばんが使われた

砂そろばん→線そろばんと少し方法を変えて使われてきたそろばんは、紀元前300~400年頃にローマで『溝そろばん』として使われるようになりました。

そろばんは、室町時代の終わり頃に中国から日本へと伝わった

そろばんはメソポタミア地方の砂そろばん~ギリシャ・ローマの線そろばん~ローマの溝そろばんを経て、中国を渡りそこから日本へと伝わったのは<室町時代の終わり頃>です。

貿易が盛んになって、商人が港(長崎や境:大阪)に持ち込まれた説があります。そろばんは、長い時間をかけて日本に伝わってきたのが分かりますね。

引用:詩集 日本風土記II | 金 時鐘 |本 | 通販 | Amazon

1570年代に≪日本風土記≫という書物にも、日本語の発音「そおはん」という名称で記載されていることから、当時にそろばんが使われていたことが理解できるか思います。

中国で発明されたそろばんが、日本へいつごろ伝わってきたかを裏づける資料です。

【日本風土記】(1570年代、中国) 1570年代、中国。(中略)これに、日本語の算盤の発音「そおはん」が載っています。「そろばん」を「そおはん」と聞いたものと思われます。

そろばんが日本に着いてからの歴史

では、そろばんが日本に着いてからどのような流れで全国に普及して使われていったのか?そろばんの歴史を時代ごとに一緒に確認していきましょう。

戦国時代:1467年~

中国から日本へと持ち込まれたそろばんは、最初は武士の間で使われるようになりました。

勝つためには、前もってきちんと計画を立てないといけません。

前線へと物資を運ぶために、どのくらいの時間・量が必要なのか?をそろばんを使って計算していたとされています。戦国時代からそろばんがすでに活用されていたんですね。

安土桃山時代:1568年~

引用:ソロバン殿さま 金を貸す ケチと呼ばれた前田利家の真意とは?

1568年から安土桃山時代に突入。文禄の役(1592年)の時に、前田利家(まえだとしいえ)という武将が陣中にそろばんを持ち込んで使いました。戦いの時にも必ずそろばんを持参していたようです。

前田利家が陣中で使っていたそろばんが、現存する日本で一番古いそろばんとも言われています。

現存する日本最古のそろばんは前田利家所有の陣中で使ったといわれているのもので尊経閣文庫に保存されている(1桁に五玉2つ・一玉5つで9桁、縦7cm、横13cmの小型で、桁は銅線、珠は獣骨製)[6]。

江戸時代:1603年~

引用:塵劫記 (岩波文庫) | 吉田 光由, 真一, 大矢 |本 | 通販 | Amazon

1603年からは江戸時代に入ります。

吉田光由という数学者が、掛け算の九九や日常で使える計算方法などを分かりやすく説明した本:「塵劫記(じんこうき)」を書きました。1627年のことです。

そろばんは、この本と一緒にどんどん広まっていきました。

学舎じゃない人など、みんなが理解しやすいように、ネズミを例にして解説するなど工夫されていたよ!似たような本は一切出てこなかったことからも、ベスト&ロングセラーになったほど。

また今でも馴染み深い、「読み・書き・そろばん」が教えられたのもこの時代です。寺子屋と呼ばれる庶民の学校が登場し、よりそろばんが広まっていったのです。

明治時代:1868年~

明治時代には、日本政府は西洋の学問を教育に取り入れようとしていました。

そろばんは庶民にも当たり前のように使われていた時代でしたが、そろばん=日本独自の計算方法と判断し、一度そろばんを使うことを禁止しました。

しかし日本人には西洋の学問はあまり浸透しなかったので、使いやすくて親しみがあるそろばんを使って計算するように指導しました。これにより、もう一度そろばんが復活したのです。

大正時代:1912年~

大正時代は、五の玉が1つ・一の珠が5つの五つ珠そろばんが使われていました。今は一の珠が4つなので、珠が一つ多かったそろばんです。

この五つ珠そろばんが使われる前は、五の珠が2つ・一の珠が5つのそろばんでした。

そろばんが、どんどん使いやすいように変わっていったことが分かるね!

昭和時代:1926年~(戦前)

1926年からは昭和時代でも戦前には、大正時代に使っていた五つ珠そろばんから大きく変わりました。

今皆さんが使っている、五の珠が1つ・一の珠が4つの≪四つ珠そろばん≫を使うようになったのです。小学校の教科書改訂よるもので、1935年から四つ珠そろばんの使用が勧められました。

昭和時代:1945年~(戦後)

戦争が終わり、1945年からは戦後の時代に入りました。そろばんが一番栄えた時代とも言われています。

そろばん教室がどんどん建てられてきたのもこの頃で、この教室ではもちろん学校や自宅でもそろばんを使うことが当たり前の時代だったのです。

しかしそろばんが日本から消えてしまう危機に陥ります。

文明が進化してきたことにより、電卓やコンピューターなど便利な道具が発明されました。そろばんよりもワンタッチで正確に計算できていたため、新たに発明された電卓などの方が重宝されるように。

国民は、そろばんをどんどん使わなくなっていきました。そろばんはもう消える・作られなくなってしまうと懸念されていたほどです。

平成時代から今現在:1989年~

しかしそろばんには右脳を鍛えて発達させる効果があると分かり、再度そろばんブームが来ました。子どもの習い事としても人気が高まり、需要が増えていったのです。

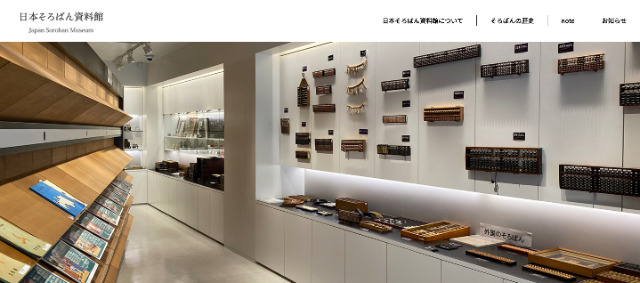

2008年にはそろばんが宇宙に行き、2013年にはそろばん資料館まで建てられました。

そろばんは、日本だけでなく世界のいろいろな国へと広まっていったのもこの時代です。中国では、2014年にそろばんが世界遺産にも登録されました。

まとめ

今日本で使っているそろばんは、最初はメソポタミア地方での砂そろばんから始まりました。その後、ギリシャやローマで線のそろばん・ローマで溝そろばんが使われ、中国から日本に伝わりました。

日本にそろばんが着いてからも五の珠が2つあるそろばんから、五つ珠そろばんへ→そして四つ珠そろばんと形を変えて、今のそろばんが存在します。

何気なく使っているそろばんでも、このように歴史を知ることでより一層大切に使えるのではないでしょうか。

コメント